Word PDF

今日は、エレミヤ書44章1~14節から、「それなのに、なぜ」というタイトルでお話します。この44章は、エレミヤがユダの民に語った最後の預言です。確かに46章でもエジプトに関する言及がありますが、エレミヤの預言者としての生涯という観点では、この44章がエレミヤの最後の預言となります。晩年になり、エジプトの地に強制的に連れて来られ、その地でいのちある限り預言者として忠実に仕えたエレミヤの最後のメッセージは何だったのでしょうか。それは、「それなのに、なぜ」でした。過去の失敗から学ぶように。同じ過ちを繰り返すなということです。

Ⅰ.神の目で過去の出来事を見る(1-6)

まず、1~6節をご覧ください。1節をお読みします。

「44:1 エジプトの地に住むすべてのユダヤ人、すなわちミグドル、タフパンヘス、メンフィス、およびパテロス地方に住む者たちに対する、エレミヤにあったことばは、次のとおりである。」

43章では、バビロンによって滅ぼされたユダの残りの民が、神のことばに逆らってエジプトにやって来たことを見ました。今日の箇所には、それから数年が経ちエジプトに定住するようになった彼らに対して、エレミヤが語った主のことばが記されてあります。

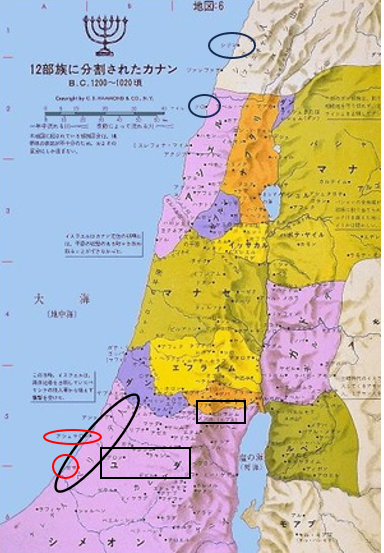

彼らはミグドル、タフパンヘス、メンフィス、およびパテロス地方に住んでいました。ミグドル、タフパンヘスはエジプト北部にある国境の町です。メンフィスは、そこから南に150キロほど下ったナイル川流域のエジプト北部の中心都市です。これらの町々は下エジプトと呼ばれるエジプトの北部にある町々です。一方、パテロス地方というのは、ナイル川のはるか上流にあるテーベという都市の南にある地域で、上エジプトと呼ばれている地域です。すなわち、タフパンヘスまでやって来たユダの民は、そこからエジプト全域に分散して住むようになっていたということです。そのユダの民に対してエレミヤを通して主が語られたことばがこれです。2~6節をご覧ください。

「44:2 「イスラエルの神、万軍の【主】はこう言われる。『あなたがたは、わたしがエルサレムとユダのすべての町に下した、あのすべてのわざわいを見た。見よ。その町々は今日、廃墟となって、そこに住む者もいない。44:3 彼らが悪を行って、わたしの怒りを引き起こしたためだ。彼らは、自分自身も、あなたがたも、父祖たちも知らなかったほかの神々のところに行き、犠牲を供えて仕えた。44:4 それで、わたしはあなたがたに、わたしのしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび遣わして、わたしの憎むこの忌み嫌うべきことを行わないように言ってきたが、44:5 彼らは聞かず、耳を傾けず、ほかの神々に犠牲を供えることをやめて悪から立ち返ることはなかった。44:6 そのため、わたしの憤りと怒りが、ユダの町々とエルサレムの通りに注がれて燃え上がり、それらは今日のように廃墟となって荒れ果てている。』」

「わたしがエルサレムとユダのすべての町に下した、あのすべてのわざわい」とは、バビロンによってエルサレムが滅ぼされた出来事のことです。当時のユダの王はゼデキヤでしたが、ゼデキヤの2人の息子たちは虐殺され、彼自身も両目をつぶされ、足には青銅の足かせをはめられて、バビロンに連れて行かれました。エルサレムにあった王宮や民の家も火で焼かれ、城壁は打ち壊されて、都に残されていた残りの民は、バビロンへ捕え移されました。彼らは、そのすべてのわざわいを見たのです。その町々は今どうなっていますか?その町々は、廃墟となっています。そこに住む者は誰もいません。なぜですか。それは3節にあるように、彼らが悪を行って、主の怒りを引き起こしたからです。彼らは、自分たちの知らないほかの神々に犠牲を捧げて仕えました。偶像に仕えたということです。それは主が最も忌み嫌うことでした。主がモーセを通して彼らと結ばれた契約、十戒の第一の戒めは何でしたか。それは、「あなたには、わたし以外に、ほかの神があってはならない。」(出エジプト20:3)でした。自分のために偶像を造ってはならない。それらを拝んでも、それらに仕えてもならない。それなのに彼らはその戒めを破り、ほかの神々のところに行って仕えたのです。主はその忌み嫌うべきことを行わないようにと、早くからたびたび預言者たちを遣わして警告したにも関わらず、彼らはそれを聞こうとしませんでした。それで主の憤りと怒りとが、ユダの町々とエルサレムとに注がれたのです。これはどういうことでしょうか。

過去の歴史をよく見なさい、ということです。過去に何があったのかを見て、なぜそれが起こったのかを考えるようにということです。エレミヤはここで、過去に起こった出来事を振り返り、それがどういうことなのかを、神の視点で語っているのです。このように過去の歴史を振り返り、それがどういうことなのかを理解することは、極めて重要なことです。なぜなら、それによって未来が決まるからです。なぜ、エルサレムは滅んだのでしょうか。その理由なり、その解釈は、人によって違いますが、神の目では、それは彼らがほかの神々のところに行って仕えたことが原因でした。また、それを止めるようにとたびたび預言者たちを遣わしたのに、それを聞かないで悪から立ち返ることをしませんでした。それが原因でした。

皆さん、私たちも皆それぞれ過去がありますが、それをどのように見るか、どのように受け止めるか、どのように解釈するかはとても重要です。以前、ユダヤ人の時間に対する見方を紹介しましたが、彼らは人生をどのように見るかというと、現在から過去を見て未来を見ます。ちょうどボートに乗って向こう岸に行くのと同じです。未来は見えません。見えるのは過去だけです。まっすぐに進むために目印となるのはこれまで進んできた航跡なのです。それによって起動を修正しながら前に進んで行くのです。それは私たちも同じです。自分が歩んできた過去を見て、それがどういうことなのかを神の目で見るというか、霊的に解釈することによって前に進んで行くことができるのです。

先週、Y姉の告別式を行いました。私はY姉の92年の生涯を振り返り、Y姉の生涯はどのような生涯だったのかを思いめぐらしたとき、それは神によって運ばれ、神によって導かれ、神によって恵みと祝福に満ち溢れた生涯だったのではないかと思いました。まさに詩篇23篇6節にあるように、「いつくしみと恵みとが私を追ってくるでしょう」とダビデが告白したように、いつくしみと恵みとが追ってくるような生涯でした。なぜなら、Y姉は自分で頑張って道を切り開きその道を歩んできたのではなく、神が用意してくださった道を、「それならあなたに従いますのでよろしくお願いします」と、ただ従って歩まれたからです。そういう生涯を神様が祝福してくださいました。それはまさにAbundantlyな生涯だったのです。だから、私たちもそのように神様によって運ばれ、神様によって導かれ、神様によって恵みに満ち溢れる生涯を歩ませていただきたいと、告別式でお話しさせていただいたのです。それはY姉の生涯を神様の目で、霊的な視点で見ることによって示されたことでした。

皆さんもご存知の三浦綾子さんは、小説を書くことを通して主の栄光を現わされました。おそらく、日本のキリスト教宣教において最も大きな影響を与えた人の一人ではないかと思いますが、それは三浦綾子さんがすべての出来事を神の目を通して捉えておられたからではないかと思います。三浦綾子読書会の代表の森下辰衛さんは、このように言っておられます。

70歳で難病のパーキンソン病を発症し症状が進んで来たころ、三浦綾子さんは「書きたいことはあるけれど、もうその体がわたしにはない。でも、わたしにはまだ死ぬという仕事がある」(三浦光世「死ぬという大切な仕事」より)と言いました。老いて不自由になり何もできなくなった、ではなくて、死ぬということも大切な仕事であり、使命だという緊張感があるのですと。

中学教師だったAさんは、妻が40代で多発性脳梗塞になり全身麻痺、言葉も失い、寝たきりとなりました。以来、長年の介護で体はボロボロになりました。AさんがステージⅣの癌とも診断されました。気持ちが折れそうになり、介護殺人が心をよぎります。そんなある日、妻の容態が悪化し救急車で運ばれました。そのときAさんは「妻が死ぬ。これで介護地獄から解放される!」と思ったそうです。

妻が入院中、一人で夕食をしながら、テレビをつけると三浦光世さんと綾子さんの老々介護の様子が紹介されていました。光世さんは虫眼鏡とピンセットで魚の骨を一本一本抜いて綾子さんに食べさせていたました。夜、多い日は7回もトイレに連れて行くのです。

それでも光世さんは、「綾子、介護するよりも介護される方が辛いに決まってるんだから、もっとわがまま言っていいんだよ」と語りかけていました。そして「苦難にあわないのが良いことではなく、苦難は試練であり、与えられた使命です」と言っていました。こんな世界があったのかと、Aさんは泣きました。そして不思議に心が変わっていきました。やがて妻が退院し介護が再開しましたが、おしめを換えるのも辛くはありません。「すっきりしたか」と声を掛けると、話せない妻がニッコリと笑顔で返してくれるのが、心からいとしくなったそうです。

三浦夫妻は、老々介護だけの日々になっても、こんなにも夫婦の愛を示して、小説を書いていた時とおなじくらい、多くの人を励ますという務めを果たしました。

「死ぬという大切な仕事がある」と言えるのは、そこに死を超えた方の眼差しがあるからです。私を産まれさせ、生かし、老いるという仕事も死ぬという仕事も与えて下さり、見守ってくださり、全部用いてくださる方がおられる。そんな信頼があるからです。」(ともしび2025春号 三浦綾子読書会 相談役 森下辰衛)そして、死ぬということを、神様の目で、霊的視点で見ておられたからです。私たちも過去の出来事を、いや、今置かれている状況を神様の目で、霊的な視点で見るなら、「こんな世界があったのか」と思うような驚きと励ましをいただき、不思議に心が変えられ、考えが変えられ、行動が変えられていくのです。

あなたはどうですか。あなたは自分の過去の出来事をどのように受け止めていらっしゃいますか。そこから何を学んでおられるでしょうか。それは思い出すにはあまにも辛いことかもしれません。でも神様はその出来事を通してもあなたに語っておられるのです。ですから、それを神様の眼差しで見つめ直し、そこにこめられた神様の思いを受け止めて、神様があなたの人生を丸ごと抱きしめるように愛して責任をとってくださると信じて、すべてをおゆだねしたいと思うのです。それが、奪われることのない人生の祝福の基盤だからです。

Ⅱ.過去の失敗から学ぶ(7-14)

第二のことは、失敗から学ぶということです。エレミヤはこれまでのユダの失敗、ユダの過ちを踏まえて、何が神のみこころなのかを語ります。7~14節の内容です。まず7節と8節をご覧ください。

「44:7 今、イスラエルの神、万軍の神、【主】はこう言われる。『なぜ、あなたがたは自分自身に大きなわざわいを招き、ユダの中から男も女も、幼子も乳飲み子も断って、残りの者を生かしておかないようにするのか。44:8 なぜ、あなたがたは、寄留しようとしてやって来たエジプトの地でも、ほかの神々に犠牲を供えて、自分の手のわざによってわたしの怒りを引き起こすのか。こうして、あなたがたは自分たち自身を絶ち滅ぼして、地のすべての国々の中で、ののしりとそしりの的になろうとしている。」

これほどの悲劇を体験しながらも、偶像礼拝を好むという民の性質は何も変わっていませんでした。彼らは寄留したエジプトの地でもほかの神々に香をたいて、神の怒りを引き起こしていました。そんな彼らに対して神が語られたことは、「それなのに、なぜ」ということでした。7節と8節には、「なぜ」ということばが強調されています。なぜエルサレムは滅んだのでしょうか。なぜユダの町々が廃墟となったのでしょうか。それは彼らが神の怒りを引き起こしたからです。それなのになぜ、あなたがたはエジプトの地でも同じ過ちを繰り返して、わたしの怒りを引き起こすのか、と訴えているのです。これはもはや神の悲痛な叫びと言えるでしょう。

いったい何が問題だったのでしょうか。それは、彼らが過去の失敗から学ばなかったことです。彼らは過去においてバビロン捕囚という神の審判を現実に体験しそれを見たのみならず、実際に自分たちも今、エジプトの地に離散させられているにもかかわらず、なおも先祖たちと同じようにほかの神々に仕え、神の怒りを引き起こしていました。彼らはわざわいの原因となった行動を断ち切らなかったのです。そうした彼らに対して主は、「それなのに、なぜ」と嘆いておられるのです。それは彼ら自身に大きなわざわいを招くことでした。それなのになぜ、彼らは神に立ち返らなかったのでしょう。

二つの理由がありました。一つは9節にあるように、彼らが、かつてユダの地とエルサレムの通りで行った、自分たちの先祖の悪、王妃たちの悪、自分たちの悪、自分たちの妻たちの悪をすっかり忘れていたことです。9節にはこうあります。「あなたがたは、ユダの地とエルサレムの通りで行った、自分たちの先祖の悪、ユダの王たちの悪、王妃たちの悪、自分たちの悪、自分たちの妻たちの悪を忘れたのか。」

彼らは、ユダの地とエルサレムの通りで行った、自分たちの先祖の悪、ユダの王たちの悪、王妃たちの悪、自分たちの悪、自分たちの妻たちの悪を忘れていました。まさに、のど元過ぎれば熱さ忘れる、です。

このことについて、バイブルナビはこのように解説しています。「私たちが学ぶことを忘れたり、学ぶことを拒否したりすると、同じ間違いを犯すリスクを負う。ユダの民はこのことについて苦労していた。自分の過去の罪を忘れることは、同じ過ちを繰り返すことにつながる。失敗から学ばないと、未来にもまた失敗することが確実になる。あなたの過去は経験の学校である。あなたの過ちが、あなたを神の道へと導いてくれるようになるでしょう。」

皆さん、私たちが学ぶことを忘れたり、学ぶことを拒否したりすると、同じ間違いを犯すリスクを負うことになります。自分の過去の罪を忘れることは、同じ過ちを繰り返すことになるのです。「あなたの過去は、経験の学校である。」いいことばですね。「イエス・キリストを信じるなら、すべての問題は解決して、平坦な道を歩むことができる」ということばを聞くことがありますが、それはうそです。クリスチャンは成功と安逸な人生だけを約束されているのではなく、依然として失敗と苦しみも経験します。しかし違うのは、その失敗と苦しみを通して学び成長することができるということです。あなたの過去は経験の学校なのです。そこから学ぶことによって、あなたは確実に成長を遂げることができるのです。

聖書の中でよく失敗した人物といえばペテロでしょう。アメリカのニューヨーク州グレースチャペルの牧師レスリー・B・フリン(Leslie B. Flynm)はペテロを「ガリラヤ湖のような人だ」と表現しました。ガリラヤ湖は海かと思うほど大きな湖です。ある時は静かで穏やかですが、あっという間に荒れ狂います。いつ波が起こるかわからない、それがガリラヤ湖です。そのガリラヤ湖で魚を捕っていたせいか、ペテロの性格もまた、ガリラヤ湖のようでした。いつどうなるかわからない、落ち着きのない性格だったのです。「静かにしていなさい」と言うと騒ぎ出し、「目を覚ましていなさい」と言えば眠りこけ、「眠れ」と言えば起きて動き出しました。「勇気を持て」と言えば卑屈になって閉じこもり、「進み出ろ」と言うと走り込みました。イエス様も彼のことが、気が気ではなかったのではないかと思います。

でも、イエス様が「人々は人の子をだれだと言っているか」とお尋ねになられたとき、弟子たちは「エリヤだと言っています」とか「バプテスマのヨハネです」と答えたので、「では、あなたがたはわたしをだれだと言うか」と12弟子に尋ねられると、ペテロは待っていましたと言わんばかりに、「あなたは、生ける神の御子キリストです」(マタイ16:16)と正確に答えました。それを聞かれたイエス様は大いに感動されて、「バルヨナ・シモン。あなたは幸いです。このことをあなたに明かしたのは人間ではなく、天にいますわたしの父です」(マタイ16:17)とペテロを祝福されました。

しかし、その後イエス様が、やがてご自分が十字架にかかって死なれることを語られると、ペテロは、今度はイエス様をわきにお連れして、「そんなことが、あなたに起こるはずはありません」(21節)と言って、イエス様をいさめたのです。これに大いに失望なされたイエス様は彼に、「下がれ。サタン」(23節)とおっしゃいました。このことは、数日の間に起こった出来事ではありません。同じ場所で、数分の間に起こったことなのです。人を感動させたかと思うとすぐに失望させる、そんなめまぐるしく浮き沈みをする人生がペテロの人生でした。

そんなペテロの生涯の中でも最も大きな失敗は、「たとい全部の者があなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません」(マタイ26:33)と豪語したにもかかわらず、イエス様が捕らえられた時、人々が「あなたもイエスと一緒にいたではないか」と言うと、すべての人の前でそれを否んだことです。「そんな人など知らない」と。

しかしそんな問題だらけのペテロでしたが、やがて信仰に堅く立ち、不動の者とされていきました。どうしてでしょうか。それは復活のイエス様に出会ったからです。復活のイエス様と出会って、主が完全にしてくださるという事実を信じたからなのです。イエス様は完全なペテロに向かって「あなたはペテロ(岩)です」と言われたのではありません。彼はもともと「シモン」でした。「シモン」という名前は「葦」という意味があります。あの揺れ動く葦です。イエス様はそのシモンに「岩」という意味の「ペテロ」という名前をお付けになられたのです。ペテロがまだ弱かったとき、彼の性格を知り、彼の過去を知り、彼の未来を知っておられる主が、「あなたをペテロとする」と言って、彼を変えてくださったのです。

変えられない人など、一人もいません。たとえあなたの気質がペテロのようで、ペテロのような弱さがあるとしても、イエス様に出会い、聖霊に満たされるなら、あなたも変えられるのです。それが、ペテロが学んだことです。変えられない人は一人もいないということです。彼は後に書いた手紙の中でこう言っています。

「あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなたがたをキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなたがたをしばらくの苦しみの後で完全させ、堅く立たせ、強くし、不動の者としてくださいます。」(Ⅰペテロ5:10)

彼は、主が完全にしてくださるという事実を信じたのです。同じように、主はあなたを必ず変えてくださいます。この世に完全な人などいるでしょうか。いません。ペテロも不完全な者でしたが、主が長い時間をかけて整え、用いられました。私たちも自分の弱さに失望してはなりません。また、他の人を罪に定めることもしてはなりません。大切なのは失敗から学ぶことです。ペテロが「主が完全にしてくだる」と言ったように、たとえ今、不完全でも、やがて完全にされ、堅くされ、強くされると信じて、神様の約束にゆだねるなら、あなたも確かに変えられるのです。

ユダの民が主に立ち返らなかったもう一つの理由は、彼らの心が頑なで、砕かれていなかったことです。10節にこうあります。

「彼らは今日まで心砕かれず、恐れず、わたしがあなたがとあなたがたの先祖たちの前に与えたわたしの律法と掟に歩まなかった。」

人は環境が変わっても、心からの悔い改めない限り、本質的に変わることはありません。神のさばきによって、ある者たちはバビロンに引いて行かれ、ある者たちは神の警告を無視してエジプトに来たからと言って、彼らの心が変わることはありませんでした。彼らの心が変わるためには、過去の失敗から学び、心砕かれ、神を恐れなければなりませんでした。ダビデはそうでした。彼はバテ・シェバと姦淫し、その夫ウリヤを戦場の最前線に出させて死なせるという罪を犯しましたが、預言者ウリヤによってその罪が示されたとき、心から悔い改めました。彼は詩篇51篇17節で次のように言っています。

「神へのいけにえは砕かれた霊。打たれ砕かれた心。神よあなたはそれを蔑まれません。」(詩篇51:17)

神へのいけにえは砕かれた霊。砕かれた、悔いた心です。神はそれを蔑まれません。ダビテは心砕かれて、神の御前に心から悔い改めましたので、神の赦しを受けたのです。

私たちもありのままの姿で主の御前に進み出なければなりません。弱さが多く、足りないことは、私たちにイエス様が必要であることを意味しているからです。長所のゆえにイエス様の前に進み出ることのできる人など、一人もいません。弱さのゆえに主のもとに進み出て、自分の弱さを告白するようになるのです。

イエス様が最も嫌われた人々はだれでしょうか。パリサイ人です。パリサイ人たちは外側を美しく飾ることに懸命になっていました。内側は腐っているのに、それに気付かないで、包装紙だけを小ぎれいにしていたのです。しかし主が願われるのは、そのような仮面を被った人ではなく、正直に、ありのままの姿で、主のもとに進み出る人です。

「主よ!私は罪人です。主よ!私はお天気屋です。主よ!私は意志が弱いです。主よ!私は整えられていない者です。主よ!私は矛盾だらけな者です。」と、主の御前に自分のありのままの姿を告白できる人です。多くの人は、自分の弱点を自分で見ることができません。そういう人は回復に時間がかかります。自分の弱さを見て、主の御前にそれをさらけ出すことができる人こそ、主の取り扱いを受けて回復し、立ち上がることができるのです。

Ⅲ.絶望の中でも希望が残されている(11-14)

それなのにユダの民は過去の罪、過ちから何も学ぼうとしませんでした。同じ過ちを繰り返しただけでなく、それを悔い改めようともしませんでした。それゆえ、主はエジプトにいたユダの民にこう宣告されたのです。11~14節をご覧ください。

「44:11 それゆえ、イスラエルの神、万軍の【主】はこう言われる。『見よ。わたしはあなたがたに顔を向け、わざわいを下し、ユダのすべての民を絶ち滅ぼす。44:12 わたしは、エジプトの地へ行ってそこに寄留しようと決意したユダの残りの者を取り分ける。彼らはみな、エジプトの地で、剣と飢饉に倒れて滅びる。身分の低い者も高い者もみな、剣と飢饉で死に、のろいと恐怖のもと、ののしりとそしりの的となる。44:13 わたしは、エルサレムを罰したのと同じように、エジプトの地に住んでいる者たちを、剣と飢饉と疫病で罰する。44:14 エジプトの地に寄留した後、ユダの地へ帰ろうとしているユダの残りの者には、逃れる者も生き残る者もいない。彼らはそこに帰って住みたいと心から望んでいるが、わずかな逃れる者以外は帰らない。』」」

エジプトでも相変わらず心が頑ななユダの民に対して主は、「わたしは、エルサレムを罰したのと同じように、エジプトの地に住んでいる者たちを、剣と飢饉と疫病で罰する。」と宣告されました。エジプトの地に寄留した後、ユダの地へ帰ろうとしているユダの残りの者には、逃れる者も生き帰る者もいません。彼らがそこに帰って住みたいと心から望んでも、それが叶うことはありません。ただわずかな者だけが帰ることができます。ほとんどの民は、かつてエルサレムの住民が味わった恐怖を体験することになります。なぜなら、彼らが主のことばに聞き従わなかったからです。彼らの先祖たちが犯した罪の結果を見ても、そこから何も学ぼうとせず、同じ過ちを犯してしまいました。

私たちはこのユダの失敗から学ぶべきです。もし聖霊によって示さる罪があるなら、心砕かれて、悔い改めなければなりません。へブル3章7~8節にこのようにあるとおりです。

「ですから、聖霊が言われるとおりです。「今日、もし御声を聞くなら、あなたがたの心を頑なにしてはならない。」

しかし、14節をよく見ると、ここに「わずかな者は逃れて帰るだろう」とあります。ほとんどすべての民が滅びることになりますが、本当に少数の者ですが逃れることができます。ここに神様のあわれみがあります。この「わずかな逃れる者」が、「イスラエルの残れる者」です。神はイスラエルに審判をくだされますが、滅ぼし尽くすことはありません。そこから人類に救いの道を備えておられたのです。つまり、神はどのような悲劇の中にでも、必ず恵みと希望を備えておられるということです。もう終わりだと思うような時でも、まだ希望が残されているのです。

「わたし自身、あなたがたのために立てている計画をよく知っている─【主】のことば─。それはわざわいではなく平安を与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ」(エレミヤ29:11)

神があなたに立てておられる計画はわざわいではなく、将来と希望を与えるためのものです。悔い改めるに遅すぎることはありません。神の恵みと希望は残されているのです。たとえどんなに絶望的な状況の中にあっても、神を信じる者にとって絶望はありません。大切なのは、神に立ち返ることです。確かに今が恵みの時、今が救いの日です。過去の失敗から学びましょう。もし聖霊によって罪が示されたなら、頑なにならないで、砕かれた、悔いた心をもって主に立ち返ろうではありませんか。あなたがどんなに落ちても、救い主はあなたが立ち返るのをずっと待っておられるのです。