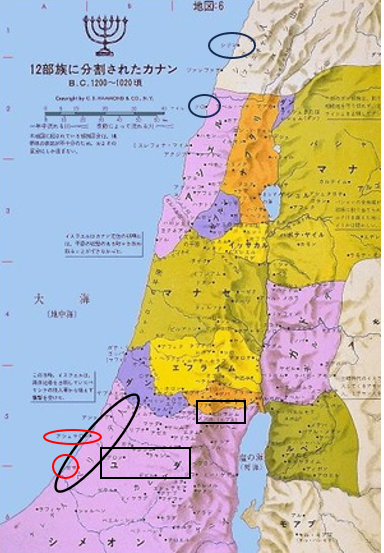

エレミヤ書48章に入ります。46章から諸国の民に対する預言が語られていますが、今回はモアブについての預言です。地図を見ていただくと分かりますが、モアブ人の地は死海の東側、今日のヨルダンの南側にありました。

(引用:新生宣教団、「聖書『ルツ記』を読み解く」)

モアブ人のルーツは、アブラハムの甥のロトにまで遡ります。アブラハムと一緒に父の家、カルデヤのウルを離れカナンにやって来た彼らは、神様の祝福によって家畜が増えました。すると互いのしもべの間で争いが起こったので、アブラハムはロトに好きな場所を選んでそこに住むように言うと、彼は東の低地を選び、そこにあったソドムという町に定住しました。しかし、そこは極めて罪が重かったため、主はソドムを火と硫黄の雨によって滅ぼされましたが、アブラハムの必死のとりなしによってロトはその中から救い出されました。そのロトと二人の娘によって生まれたのがモアブとアンモンです。姉の子がモアブで、妹の子がアンモンです。ですから、モアブはイスラエルとは遠い親戚にあたるのです。彼らはイスラエルと同じように祝福を受け継ぐべきでしたが、自らその祝福から離れて行ってしまいました。そして、たびたびイスラエルに侵入しては彼らに敵対したのです。そのモアブに対する預言です。

Ⅰ.モアブ の高ぶり(1-25)

まず、1~25節までをご覧ください。6節までをお読みします。「48:1 モアブについて。イスラエルの神、万軍の【主】はこう言われる。「わざわいだ、ネボ。これは荒らされた。キルヤタイムも辱められ、攻め取られた。その砦は辱められ、打ちのめされた。48:2 もはやモアブの誉れはない。ヘシュボンは、これに悪事を企んでいる。『行って、あの国民を絶ち滅ぼし、無き者にしよう』と。マデメンよ、おまえも黙らされる。剣がおまえの後を追っている。48:3 ホロナイムから叫び声がする。『暴行だ。大いなる破滅だ』と。48:4 モアブは打ち破られる。その幼き者たちは叫び声をあげる。48:5 まことに、ルヒテの坂は嘆きの中にあり、彼らは泣きながら上る。ホロナイムの下り坂では、痛々しい破滅の叫びが聞こえる。48:6 逃げて、自分自身を救え。荒野の中の灌木のようになれ。」

1節には、「わざわいだ、ネボ。これは荒らされた。キルヤタイムも辱められ、攻め取られた。」とあります。「ネボ」とか「キルヤタイム」とは、モアブの町々のことです。元々そこはイスラエル12部族の1つであるルベン族に与えられた町でした(民数記32:37~38)が、後にモアブ人が占領したため、モアブの町となったのです。つまり、彼らは神の民イスラエルに敵対したのです。そんなネボやキルヤタイムは辱められ、攻め取られ、打ちのめされることになります。さらに、「ヘシュボン」、「マデメン」、「ホロナイム」、「ルヒデ」といった町々も滅ぼされることになります。いったい何が問題だったのでしょうか。

7節をご覧ください。ここには「おまえは自分が作ったものと財宝に拠り頼んだので、おまえも捕らえられ、ケモシュはその祭司や首長たちとともに、捕囚となって出て行く。」とあります。彼らは、自分たちが作ったものと財宝に拠り頼みました。現代でもそうですが、ある程度預金とか財産があると安心するように、彼らは豊かな経済力を自分たちの安定と繁栄の保証と考えたのです。ケモシュとは彼らの偶像神ですが、快楽と豊穣の神です。彼らはそのケモシュに仕えました。しかし、そのようなものが恒久的な安定をもたらしてくれるでしょうか。そのような国はやがて滅ぼされることになります。荒らす者が侵略して捕らえられ、偶像とともに捕囚となって出て行くことになのです。

この「荒らす者」とは誰のことなのかはっきりしたことはわかりませんが、おそらくバビロンのことでしょう。というのは、バビロンはB.C.586年にエルサレムを破壊すると、その5年後に今度はモアブを攻撃することになるからです。バビロンがこれらの町に入って来て彼らを捕らえ、捕囚の地へと引き連れて行くようになるのです。町は一つも逃れることはできません。谷は滅び失せ、平地は根絶やしにされるのです。いったいどうすれば良いのでしょうか。

9節には「モアブに翼を与えて、飛び去らせよ。その町々は住む者もなくて荒れ果てる。」とあります。このような神のさばきのもとでは、そこから逃れるしかありません。ですからモアブに翼を与えて、飛び去らせよ、と言われているのです。

モアブに対する攻撃は徹底的にしなければなりません。10節の「主のみわざおろそかにする者は、のろわれよ。その剣をとどめて血を流さないようにする者は、のろわれよ。」とは、そういう意味です。それは主の御業であり主がそのようになさるのだから、徹底的に成し遂げなければなりません。それをおろそかにしてはいけません。それをおろそかにする者はのろわれることになると、バビロンに警告されているのです。そんな神のさばきから逃れることができる者がいるでしょうか。

11~13節をご覧ください。「48:11 モアブは若いときから安らかであった。彼はぶどう酒の澱の上によどみ、桶から桶へ空けられたこともなく、捕囚として連れて行かれたこともなかった。それゆえ、その味はそのまま残り、香りも変わらなかった。48:12 それゆえ、見よ、その時代が来る──【主】のことば──。そのとき、わたしは彼に酒蔵の番人たちを送る。彼らは彼を桶から移し、彼の桶を空にして、壺を砕く。48:13 モアブは、ケモシュのゆえに恥を見る。イスラエルの家が、彼らが拠り頼むベテルのゆえに恥を見たように。」

どういうことでしょうか。彼らは自分たちの安定した状態であることを誇っていました。自分たちは他国の侵略によって捕囚として連れて行かれたことは一度もないと。確かにモアブの歴史を見ると、彼らは安定していました。他の国によって侵略されたことは、これまで一度もありませんでした。11節の「モアブは若い時から安らかであった。」というのは、そのことを示しています。

エレミヤはそれをぶどう酒作りにたとえているのです。それが11節で言われていることです。「彼はぶどう酒の澱の上によどみ、桶から桶へ空けられたこともなく、捕囚として連れて行かれたこともなかった。それゆえ、その味はそのまま残り、香りも変わらなかった。」

しかし主は、そんな彼らのうぬぼれを砕かれると宣言されました。12節と13節です。「それゆえ、見よ、その時代が来る──【主】のことば──。そのとき、わたしは彼に酒蔵の番人たちを送る。彼らは彼を桶から移し、彼の桶を空にして、壺を砕く。48:13 モアブは、ケモシュのゆえに恥を見る。イスラエルの家が、彼らが拠り頼むベテルのゆえに恥を見たように。」

しかし、これは現代の私たちにも言えることではないでしょうか。戦後80年、日本は平和な時代を過ごしてきました。経済的な発展も遂げてきました。生活が苦しいとは言っても普通に生きていれば食べていけないことはほとんどありません。たとえそうでなくても国がある程度の生活を保障してくれます。確かに尖閣諸島や青島の問題はありますが、まさか戦争になるとは誰も思っていないでしょう。ある程度の蓄えがあれば何とか生きていける。神様、仏様に頼らなくてもケモシュがいるから大丈夫だと、みんな平々凡々と生きているわけです。神様がいなければ生きていけないといった必死さはありません。まるでモアブのようです。

ヨハネの黙示録に、主がアジアにある七つの教会に書き送った手紙がありますが、その中でラオディキアの教会に宛てて次のように言われました。「3:15 わたしはあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。むしろ、冷たいか熱いかであってほしい。3:16 そのように、あなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、わたしは口からあなたを吐き出す。3:17 あなたは、自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実はみじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸であることが分かっていない。 3:18 わたしはあなたに忠告する。豊かな者となるために、火で精錬された金をわたしから買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。3:19 わたしは愛する者をみな、叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。3:20 見よ、わたしは戸の外に立ってたたいている。だれでも、わたしの声を聞いて戸を開けるなら、わたしはその人のところに入って彼とともに食事をし、彼もわたしとともに食事をする。」

ラオディキアの教会の問題は何でしたか。彼らは、自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っていましたが、自分の本当の姿が見えていなかったことです。本当はみじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸であることが分かっていませんでした。そのため彼らは、熱くもなく、冷たくもありませんでした。そんな彼らに主が言われたことはこうでした。熱いか、冷たいかであってほしい。そしてそのために、自分の目が見えるように目に塗る目薬を買いなさい、と言われたのです。黙示録3章20節のみことばは、そのような背景で語られたことばでした。

「見よ、わたしは戸の外に立ってたたいている。だれでも、わたしの声を聞いて戸を開けるなら、わたしはその人のところに入って彼とともに食事をし、彼もわたしとともに食事をする。」

主はそんなあなたの心のドアを叩いておられます。その音が聞こえるでしょうか。聞こえたらドアを開けてください。そうすれば主はあなたの心の中に入ってあなたとともに食事をし、あなたも主とともに食事をするようになります。それが本当の幸いです。そのためには、へりくだって主を求めなければなりません。私たちが強くなったり高くなったりするときは、弱くなり低くなる知恵を学ぶ必要があるのです。

尊敬するある牧師がこう言われました。「成熟したクリスチャンとは、主がいなければどうすることもできないクリスチャンです」

Ⅱ.モアブのために泣かれた主(26-45)

次に、26~45節をご覧ください。30節までをお読みします。「48:26 彼を酔わせよ。【主】に対して高ぶったからだ。モアブは、へどを吐き、彼も笑いものとなる。48:27 イスラエルは、おまえにとって笑いものではなかったのか。それとも、おまえが彼のことを語るたびに彼に向かって頭を振っていたのは、彼が盗人の間に見つけられたためか。48:28 モアブの住民よ。町を見捨てて岩間に住め。穴の入り口のそばに巣を作る鳩のようになれ。48:29 われわれはモアブの高ぶりを、──彼は実に高ぶる者──その傲慢、その高ぶりを、その誇り、その慢心を聞いた。48:30 わたしは彼の不遜さを知っている。──【主】のことば──その自慢話は正しくない。その行いも正しくない。」

すでに見たように、モアブが滅ぼされた最大の理由は、彼らが高ぶったからです。26節には、「彼に酔わせよ。主に対して高ぶったからだ。モアブは、へどを吐き、彼も笑いものとなる。」とあります。27節にあるように彼らは、先に滅ぼされたイスラエルを笑いものにしていました。他の国の悲劇を知ることは、自らの国のあり方を学ぶチャンスだったのに、モアブはそこから何も学ばなかったばかりかユダを笑いものにしたのです。

主はそんなモアブの高ぶりを見抜かれ、その高慢さを指摘されました。「わたしは彼の不遜さを知っている。」と。自分を正しいとする態度は、自分に足りないことがあっても、その足りないところを見えなくしてしまいます。結果、何も学ぶことができません。ですから私たちはいつも謙虚になって自分の足りなさを認め、いつも十字架の恵みに拠りすがらなければなりません。また、自分でできるようなことであっても神の助けを求め、いつも謙遜な態度で神に拠り頼むべきです。さらに隣人に対して蔑( さげす ) むようなことをせず、逆に仕えることによって、神の愛とあわれみを示していくべきです。それなのにモアブは、主に対して高ぶりました。それゆえ、主はモアブの高ぶりを砕かれるのです。バビロンという国を用いて、徹底的に滅ぼされます。

ところが31節を見ると、不思議なことが書かれてあります。そのモアブのために、主は泣き叫ぶ、とあるのです。「それゆえ、わたしはモアブのために泣き叫び、モアブ全体のために叫ぶ。人々はキル・ヘレスの人々のために嘆く。」

「48:32 シブマのぶどうの木よ。わたしはヤゼルの涙にまさり、おまえのために泣く。おまえのつるは伸びて海を越えた。ヤゼルの海に達した。そして、おまえの夏の果物とぶどうの収穫を、荒らす者が襲った。48:33 モアブの果樹園から、その地から、喜びと楽しみが取り去られる。わたしは石がめから酒を絶えさせた。喜びの声をあげてぶどうを踏む者もなく、ぶどう踏みの喜びの声は、もはや喜びの声ではない。」

シブマとヤゼルは、ぶどうの栽培で有名なモアブの町です。そのシブマとヤゼルが涙に濡れるのです。そのぶどうの枝は死海を越え、ヤゼルのほとりにまで達しました。それなのに、荒らす者がやって来て、ぶどうの収穫を略奪するからです。人々に喜びをもたらすはずのぶどうの収穫が無くなってしまうということです。もはや彼らは喜びの声をあげることができません。そこにあるのはぶどう踏みの声ではなく、悲とみの嘆きの声です。主はそのことを嘆いておられるのです。36節には、「わたしの心は、モアブのために笛のように鳴る」とあります。主は笛が鳴るようにモアブのために嘆かれるのです。なぜでしょうか。

神は、ひとりも滅びることを願っておられないからです。たとえ傲慢で、高ぶっていたモアブでさえ、彼らが悔い改めて救われることを願っておられたからです。これが主の思い、主の心です。

でも私たちは違うでしょう。たとえば、もしこれまであなたに嫌な思いをさせてきた、大変な思いをしてきた、あの人のせいで私は本当に苦しんできたという人が辛い思いをしていたらどうでしょう?気持ちいいんじゃないですか。スカッと爽やかコカ・コーラです。それが人間の本性です。でも神様はそのような方ではありません。神様はそれがたとえその人の自業自得でしたことであってもその不幸を悲しまれ、涙を流されるのです。

このモアブという民族はイスラエルと遠い親戚であったことはお話した通りですが、その中でも特にモアブ人ルツがボアズと結婚したことによってダビデの祖父のオベデが生まれたことは特筆すべき点です。なぜなら、ダビデにもこのモアブ人の血が流れていたことになるからです。そして、それはその子孫である救い主イエス・キリストの中にも、このモアブ人の血がわずかばかり流れていたことになるのです。そうしたモアブ人が滅びることを、神はとても悲しまれたのです。よく「断腸の思い」ということばがありますが、断腸の思いとは、腸がちぎれるほど、悲しくつらい思いのことです。まさに神は滅んでいく人間の姿を、断腸の思いで見ておられるのです。腸がずたずたにちぎれるような悲しい思いで見ておられる。

あなたには、この神の思いが届いていますか。その目の涙が見えるでしょうか。主はモアブだけでなく、あなたのためにも泣いておられます。あなたが神に背いて苦しみの中にあるとき、病気や人間関係で疲れ果て苦しんでいるとき、主も泣いておられるのです。そのために、十字架で死んでくださいました。

「すべて疲れた人、重荷を負っている人はわたしのもとに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。」(マタイ11:28)

あなたは、それほどまでに愛されているのです。であれば、あなたは、あなたをこれほどまでに愛しておられる主のもとに立ち返り、そこで主の慰めと励まし、癒しを回復と受けるべきではないでしょうか。

Ⅲ.モアブの回復(40-47)

最後に、40~47節を見て終わりたいと思います。ここでは神によってさばかれるモアブの嘆きが、3つのたとえによって表現されています。まず、鷲のたとえです。40~42節をご覧ください。「48:40 まことに、【主】はこう言われる。「見よ。敵が鷲のように襲いかかり、モアブに対して翼を広げる。48:41 町々は攻め取られ、要害は取られる。その日、モアブの勇士の心は、産みの苦しみにある女の心のようになる。48:42 モアブは滅ぼし尽くされて、民でなくなる。【主】に対して高ぶったからだ。」

二つ目のたとえは、恐怖と落とし穴と罠という三つのわざわいによるさばきです。43節と44節です。「48:43 モアブの住民よ、おまえを恐怖と落とし穴と罠が襲う。─主のことば─48:44 その恐怖から逃げる者は穴に落ち、穴から這い上る者は罠に捕らえられる。わたしがモアブに彼らの刑罰の年を来させるからだ。─主のことば─」

そしてもう一つは、ヘシュボンの詩です。45~46節です。「48:45 ヘシュボンの陰には、逃れる者たちが力尽きて立ち止まる。火がヘシュボンから、炎がシホンのうちから出るからだ。それは、モアブのこめかみと、騒がしい子どもの頭の頂を焼く。48:46 ああ、モアブ。ケモシュの民は滅びる。おまえの息子は捕らわれの身となり、娘は捕虜になって連れ去られるからだ。」

「25:8 【神】である主はこう言われる。「モアブとセイルは『見よ、ユダの家は異邦の民と変わらない』と言った。25:9 それゆえ、わたしはモアブの山地の町々、その国の誉れであるベテ・ハ・エシモテ、バアル・メオン、キルヤタイムの町々をことごとく開け放ち、25:10 アンモン人と一緒に東の人々に渡してその所有とし、国々の間でアンモン人が記憶されないようにする。25:11 わたしがモアブにさばきを下すとき、彼らは、わたしが【主】であることを知る。」アンモン人と一緒に東の人々に渡してその所有とし、国々の間でアンモン人が記憶されないようにする。」

これはモアブ人に対して語られていることです。「モアブとセイルは『見よ、ユダの家は異邦の民と変わらない』と言ったので、主はこのモアブとセイルをアンモン人と一緒に東の人々に渡してその所有とし、国々の間で記憶されないようにする、と言われたのです。モアブに対する神の預言は、完全に成就することになります。

しかし47節を見ると、彼らに対する預言はこれで終わっていないことがわかります。その続きがあります。それは、主はこのモアブの民を回復するという宣言です。ご一緒に読みましょう。「しかし終わりの日に、わたしはモアブを回復させる。─主のことば。」

モアブに対するさばきと回復のメッセージは、結局、ユダの民に間接的な慰めをもたらしました。神が異邦人のモアブを捕囚から解放されるなら、自分たちも必ず回復することになるからです。これは慰めではないでしょうか。主はあなたをご自身の救いに招いてくださいました。その神の賜物と召命は変わることがありません。どんなことがあっても、あなたは必ず回復することになるのです。一時的に苦難の中に置かれることがあっても、やがて必ずそこから回復する時がやって来るのです。ここに真の希望があります。これが神の計画なのです。

「わたし自身、あなたがたのために立てている計画をよく知っている─【主】のことば─。それはわざわいではなく平安を与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ。」(エレミヤ29:11)

ですから、もしあなたが今困難と苦しみの中にいるなら、落胆せずこの希望を見上げてください。あなたは必ず回復するのです。だからどんなことがあっても、どんな状況に陥ってもあきらめないでください。神から離れている自分、罪を悔い改めて、神に立ち返ってください。そして神とともに歩ませていただこうではありませんか。それが私たちにとっての幸いの道、主があなたに願っておられることなのです。